Tenía yo 12 años cuando una mañana cualquiera mi padre me reconvino por algo que, ante sus ojos, yo había hecho mal: “O lo haces bien, o mejor no lo hagas”, fueron sus palabras.

Aquellas palabras me han acompañado durante toda la vida. Y, si bien es cierto que por un lado me han inducido a siempre tratar de hacer las cosas bien, la verdad es que por el otro me crearon cierta aprensión, que muchas veces ha propiciado que no dé los pasos requeridos para llevar a buen término una tarea.

Apenas hace unos cuantos días, por ejemplo, me puse ante el escritorio, tomé la computadora y quise escribir un artículo, pero caí en la estéril práctica de anotar algunas líneas para acto seguido borrarlas por considerar que lo expuesto no correspondía a las expectativas de ese hábito que se me inculcó de hacer bien las cosas.

Después de un buen rato de sentir una evidente frustración, recordé aquellos años de mis inicios en el periodismo, cuando en más de una ocasión vi cómo un reportero rompía una y otra hoja de papel (era papel revolución) en busca de las palabras o ideas que correspondieran a lo que tenía en el pensamiento.

Me acordé también de que a menudo veía cómo algunos jefes hacían pedazos esas hojas de papel por considerar que su contenido no respondía al fondo ni a la forma que determinada orden de trabajo exigía a los reporteros y redactores.

A mi mente acudieron otras anécdotas; por ejemplo evoqué mis días de estudiante en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en particular aquella vez en que el maestro de la materia Redacción, al hacer un análisis de las posibilidades que cada uno de los alumnos tenía de quedarse en la actividad, sentenció que, en mi caso, yo estaba en el filo de la navaja.

¿Cómo entender en aquellos años de mi juventud ese “estar en el filo de la navaja”? Desde la perspectiva de aquel maestro (el periodista Leopoldo Cano Contreras, ahora ya finado), yo me encontraba en dicha posición porque había entrado en una etapa en la que comenzaba a escribir sometido a una autoexigencia desbordada que me llevaba a desechar una y otra vez los textos que pretendía mostrar.

Con el paso de los años, aunque yo ya había escuchado y leído sobre la idea de que antes de hacer las cosas bien es posible (mejor dicho, es del todo natural) que las hagamos mal muchas veces, esa exigencia estuvo (ha estado) presente en mi conciencia generando una incomodidad que, ahora sé, puede volverse obsesiva, y por ende perjudicial, por el afán de un perfeccionismo que, si bien impulsa, frena.

Napoleon Hill dice en su libro Piense y hágase rico que, cuando se tiene una idea, hay que empezar con lo que se tenga a mano, si bien aboga por el diseño y uso de un buen plan. Se sabe que un plan ha de registrar ajustes (e incluso puede cambiarse de raíz) apenas iniciemos su realización. Pero no es lo mismo saber que entender.

¡Ah, cuántas ideas mueren sin que las hayamos intentado siquiera! Y todo por culpa de ese afán perfeccionista que afecta a tantos. En el caso de nuestro oficio, que es de lo que podemos hablar con mayor conocimiento, esa obsesión nos lleva a romper hoja tras hoja o a borrar en la pantalla una y otra vez las líneas tímidamente aventuradas. Muchos artículos excelentes jamás vieron la luz, muchas ideas no se expusieron; y, en general, muchos proyectos han muerto antes de nacer solo por esa consigna, observada a rajatabla, de que se han de hacer bien las cosas o será mejor no hacerlas.

Stephen R. Covey señala en Los siete hábitos de la gente altamente efectiva que, para lograr la meta, el objetivo, el propósito, el fin que se tenga en la mente, uno tendría que centrarse en el círculo de influencia, y no en el círculo de la preocupación. Pero aun en aquello en que podemos influir cabría pensar en que los procesos pueden modificarse.

No sé si tú, lector, tengas una tendencia al perfeccionismo o el perfeccionismo te domine. En lo que a mí atañe, admito que he dejado de emprender más de dos veces frenado por una autocrítica que no solo ha devorado intenciones y proyectos, sino que también ha impedido que esas intenciones y proyectos lleven un bien a aquellos estratos de la sociedad para los cuales fueron pensados.

Y aquí acudo de nuevo a Napoleon Hill, quien en la obra mencionada expone seis temores que usualmente aquejan a la mayoría de las personas. Uno de ellos es el temor a la crítica, a la crítica que es mordaz, incluso letal. Tememos que se nos critique; y, ¡oh, paradoja!, la autocrítica es muchas veces más destructiva que la que nos puedan infligir los demás.

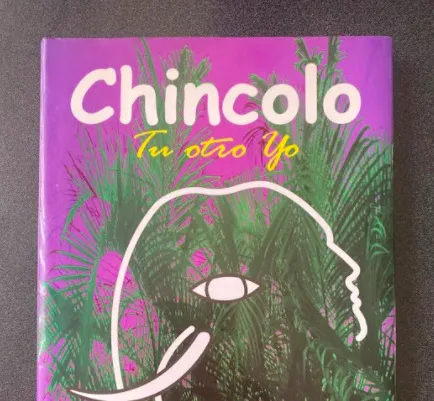

Sobre temores, leo un cuento de Laura Fernández MacGregor Maza, quien dedica un espacio a ese tema. Chincolo, tu otro yo es el título publicado por Alpe Ediciones. Acerca de la obra, el psiquiatra José Jorge Prado G. opina que la autora resume en unas cuantas páginas un proceso que lleva años entender, “la integración de la personalidad y la aceptación de uno mismo”.

Chincolo, un elefante, cuenta acerca de su experiencia con un ratoncito que lo atemoriza hasta el punto de hacerlo correr: “Mucho me he preguntado por qué esos animalitos me espantan… Quizás por su agilidad y rapidez, o por la manera tan inesperada en que aparecen. No lo sé”. Y le recalca a su interlocutor: “Pero escúchame bien: a pesar de mi pena, me da gusto que aún sienta temor de alguna cosa”.

Más adelante, Chincolo expresa: “Recuerda bien lo que te digo: el día en que ya no temas a nada será porque tu vida habrá terminado”.

A estas alturas, por un momento pensé hacer clic en la tecla de borrar.

¿Qué más da?

Bien nos invitaba Wayne W. Dyer en sus libros y grabaciones a “no morir con nuestra música por dentro”.

Impidamos que el perfeccionismo destruya el propósito por el cual estamos aquí.